الشُّرفة الأولى

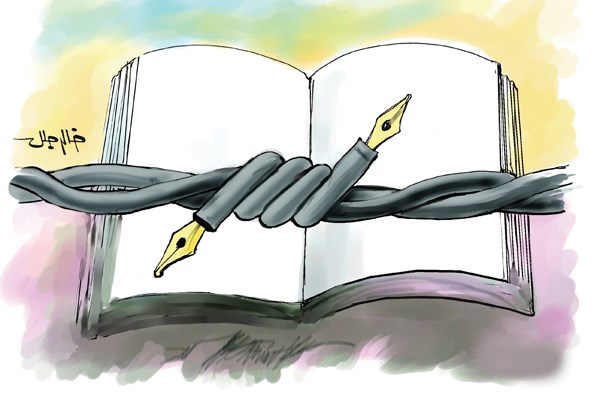

أدب مشكوك فيه!

لقد تساءل كثيرون طيلة العقود الماضية: أي جمهور قراء يستهدفه كتاب المغارب حين يكتبون بالفرنسية، مع أن مجتمعاتهم تجهل هذه اللغة بنسب عددية كبيرة؟ لقد كانت الحجة في الماضي أن الجمهور المستهدف هو الجمهور الفرنسي نفسه لنقل مطالب ومظالم الشعوب المغاربية المستعمرة إليه وبلغته، ولتحميسه لدعم قضايا التحرر والاستقلال! ولكن ماذا عن مرحلة ما بعد الاستقلال؟ هنا يجيب بعض أكثر الكتاب المغاربيين التزاماً بالكتابة بالفرنسية، الذين سمّينا أدبهم بقليل من التجاوز في هذه القراءة بـ«أدب الاستغراب»، رافعين شعاراً جديداً هو إتاحة هذه اللغة الأجنبية هوامش تعبير أوسع من العربية، وخاصة حين يكتبون في موضوعات من المسكوت عنه في الثقافة العربية، لأسباب سياسية أو أخلاقية أو ذوقية أو حتى دينية.

ويرى منتقدون كثر أن هذا المبرر يحمل في طياته ذريعة هادمة لذاتها، بل ربما حجة من وزن الريشة، إذ إن اللغة العربية أولاً قادرة على التعبير عن كل تلك «المحذورات» المسكوت عنها، وهي موجودة في كتب التراث العربية القديمة، وفي الأدب السياسي والتجديدي العربي المعاصر.

وفوق ذلك فمن أراد أيضاً مواجهة تحديات اللحظة في مجتمعه فالأولى أن يفعل ذلك بلغته، وداخل منظومته النسقية والقيمية. لا أن يتوسل -حتى لا أقول يتسوّل- لذلك مخاطبة جمهور أجنبي، وبلغة أجنبية. بل إن هذه الاستراتيجية اللغوية هي التي تجعل بعض منتقدي أدب الاستغراب يكيلون له تهم الانسلاخ من الذات والهوية، واللجوء إلى المنفى اللغوي الاختياري ليكون ملاذاً بعيداً عن رُقبة قارئ عربي عادي، شديد الحساسية لكل ما يتصل بالكتابة الأدبية في الأمور الدينية والأخلاقية وحتى الجنسية، وما قد يعتور ذلك مما لا يستسيغه العامة، الذين لا يتفهمون عادة بعض خصوصيات القول الأدبي، هذا إن لم يكيلوا له أصلاً بالمجان أوصاف الزيف والزيغ والهرطقة والشذوذ والزندقة!

ولعل المفارقة الأخرى، الأمرّ والأدهى من انفصال هذا الأدب المستغرب عن مجتمعه، أنه لا يلقى أيضاً قبولاً حسناً عند بعض الفرنسيين أنفسهم! ولعل من القرائن الكاشفة في هذا المقام أن الباحث الفرنسي الشهير «R. Queneau» في كتابه «تاريخ الآداب» قد أدرج الأدب المغاربي المفرنس في الجزء الثالث، وهو جزء يحتوي على الأدب الفرنسي أو ما يعرف بـ«Les belles lettres»، والأدب الملحق «Littérature connexe»، والأدب الهامشي «Littératures marginales». وقد حرص على تصنيف أدب شمال إفريقيا تحديداً ضمن «الأدب الملحق» حتى لو كان يزعم انتماء هذا الأدب إلى «الأدب الفرنسي».. لأن وضعه ضمن «الأدب الملحق» إلى جانب «الأدب الهامشي»، كأدب الأطفال والرواية البوليسية، يكشف عدم قبول أدبيته على قدم المساواة مع أدبية المنتج الإبداعي الفرنسي نفسه.

الشرفة الثانية..

أدب الاستغراب.. أسئلة التصنيف

لقد سبقت الإشارة إلى أن كثيرين تنبأوا مع بزوغ شمس الاستقلالات في الدول المغاربية بأنه لا مستقبل للكتابة باللغة الفرنسية، ولكن المفارقة أن مستوى حضور هذه اللغة قد شهد قفزة نوعية في فترة ما بعد الاستعمار، وزادت البلبلة اللغوية -إن جاز هنا استدعاء أسطورة برج بابل وافتراق اللغات- بشكل لا سابق له منذ اليوم الأول للاستقلال في كل المغارب، ولذلك دقت النخب المتلاحقة منذ تلك المرحلة أجراس الإنذار من خطر الغزو الثقافي واللغوي، وفي هذا المقام قال المفكر التونسي عبد السلام المسدي، مثلاً، إن: «الإصلاح السياسي يتضمن بالضرورة الإصلاح اللغوي، والسيادة لا تستقيم أبداً إلا بالسيادة اللغوية». ولكن كل أشواق تأكيد الذات والهوية وتحقيق السيادة اللغوية ظلت تتراجع وتتلاشى مع مرور الزمن حتى صار الحال كما قال الشاعر: «نسير ونحن جميع اللغات الغريبة، ونحن الحبيب الذي ضيَّع الدرب نحو الحبيبة»!

ومسألة الأمن القومي اللغوي ليست قضية ترف فكري أو سياسي، ولا عرَضاً من أعراض الانعزالية الثقافية والتزمت اللساني، وإنما هي قضية هوية وسيادة وطنية، كما أن تبني لغة أجنبية ليس أيضاً مجرد فضول كلام وقضية مزاج أو مزاح بريء، فلكل لغة منظومة ذهنية ووطنية ثاوية، وهي ليست مجرد وسيط، وهنا يلزم «التمييز بين اللغة كنظام نحوي وصرفي ومفردات وبين اللغة كسجل رمزي مرتبط بالحساسية الوطنية وبالأبعاد الروحية والمادية للأمة وباستراتيجيات المقاومة. [وهذا] هو السبب في اعتبار كل من يكتب بلغة أجنبية أنه يلغي هوية وطنه ويصير ناطقاً باسم النسيج الثقافي والفكري الذي تنتمي إليه تلك اللغة- الوسيط».

ولذلك فطيلة فترة النضال للاستقلال ظل الشعور بضرورة استعادة السيادة اللغوية على رأس اهتمامات النخب الثقافية والأدبية المغاربية، في مقابل تبني مواقف نضالية وأحكام قدح معيارية ضد لغة الاستعمار نفسها، ونلمس هذا الموقف المعياري خاصة عند بعض الأدباء الناطقين بالفرنسية أنفسهم، مثل مالك حداد في كتابه «الأصفار تدور دائريّاً»، الصادر في بداية ستينيات القرْن الماضي بباريس، حيث أطلق مقولته الشهيرة: «إنني في حالة منفى داخل اللغة الفرنسية»، وبتعبير أدق، فإن اللغة الفرنسية منفى لساني بالنسبة له! وقبله، سطّر الكاتب الكبير إدريس الشرايبي أيضاً ما معناه: «منذ عشر سنوات ودماغي العربيّ، الذي يفكر بالعربية، يطحن مفاهيم أوروبية على طريقة بالغة العبث، بحيث يحوّلها إلى مرارة فيعتلّ بها».

وبهذا المعنى، فقد ظل المثقف المغاربي واعياً بأن الضرورة وحدها هي ما كان يسوغ ارتداء قناع لغة أجنبية، وقد كان واعياً أيضاً بجرحه المزدوج، وغربته في اللغة المُسْتَعْمَلَة والمُسْتَعْمِلَة في آن معاً. ولئن كان كاتب ياسين قد اعتبر «الفرنسية غنيمة حرب»، وأنه يتعامل معها كأسلاب وسبايا، له كامل الصلاحية في حيازتها، وانتهاكها، وهتك «حرمتها»، فإنه لم يكن أيضاً ليخفي انْسِحاقه ضمنها، وتفتت هويته وهو يكتب بها، وينكتِب فيها.

ومع استصحاب هذه المعاني الكاشفة ظل بعض كتاب المغارب طيلة فترة النضال التحرري يكتبون مضطرين بلغة الاستعمار لتوصيل قضاياهم الوطنية، وهو موقف يمكن تفهمه في حينه. وهنالك من النقاد من قد يواطئهم في ذلك مثل الناقدة الأميركية آنيا لومبا التي تقول: «إن اختيار اللغة لا يمثل دوماً، وبوضوح، مواقف إيديولوجية أو سياسية، وخاصة إذا كان هذا الاختيار يهدف إلى خدمة التحرر من الاستعمار ومخلفاته، ومن كافة أشكال التخلف الذاتي في مرحلة ما بعد الاستعمار التقليدي».

ولكن يلزم في كل ذلك أيضاً التمييز بين الفرنسية والفرانكفونية، والتفطن إلى الفرق الدقيق بينهما، لأن الفرانكفونية هي تجاوز للنفوذ اللغوي وترجمة لإسقاطاته السياسية والحضارية، وفرض لتبعية إلحاقية مؤدلجة ومسيّسة، وليست مجرد مثاقفة أو مشاركة لغوية، بدعوى الانفتاح العصري والانفساح الذهني.

وفي الجزائر بالذات، اكتست المسألة اللغوية حساسية خاصة نظراً لاتساع تغلغل الفرنسية في كل مجال، وفي الأدب خاصة، إلى حد دفع الناقد الجزائري المشهور عبد الملك مرتاض في كتابه «نهضة الأدب العربي في الجزائر» لوصف هذا الأدب المفرنس بأنه «غريب في نفسه، ومنفي عن موطنه الذي كتب فيه، ولم يستطع أن يلعب دوراً كبيراً في نهضة الأدب المعاصر بالجزائر فضلاً عن أن يلعب دوراً خطيراً في إذكاء نار الثورة التي قيضت للشعب الجزائري أن يكسر قيود الاستعمار الثقيلة».

وهذه الغربة عن الذات والمجتمع والهوية المترسخة في هذا الأدب المكتوب بلغة أجنبية، لم تأت طبعاً بالصدفة ولا من فراغ، وإنما هي حصيلة جهود حثيثة وعقود مديدة، في عهد الاستعمار، من استهداف الهوية والثقافة العربية في المنطقة المغاربية. ويقال في التعبيرات الشائعة -التي لا تخلو أحياناً من دقة وصحة- إن الاستعمار الفرنسي استعمار ثقافي يركز في الأساس على تهميش وتهشيم الذات والتشكيك في الهوية لدى المستعمَر، في مقابل الاستعمار البريطاني الذي هو استعمار اقتصادي، في المقام الأول. وهذا الاستهداف الثقافي الإلحاقي للذات والهوية الشائع في المستعمرات الفرنسية، كشف المفكر فرانز فانون -نصير الثورة الجزائرية- جوانب نفسية وسياسية منه، على نحو لا يخلو من دقة، ومن طرافة في كثير من الأحيان.

وحتى مع شروق شموس الاستقلالات في بلاد المغارب، ظلت النخب المتعلمة في المدرسة الكولونيالية عاجزة عن التكيف مع الواقع الجديد، أو استعادة هويتها الثقافية واللغوية، لأن الأوان كان قد فات، منذ زمن بعيد، فقد ترسخ ازدراء الذات والهوية، وصار إلصاق أوصاف قدحية بكل ما له علاقة بالثقافة العربية هو القاعدة، وما عدا ذلك استثناء، وصار وصف «مستعرِب» Arabisant هو الغاية والنهاية من الهجاء في نظر بعض هذه النخب المستلبة المستغربة. وليس خلواً من المعنى في هذا المقام أن كثيراً من الأدباء الذين قارعوا الاستعمار في أعمالهم، تحولوا، للمفارقة، بعد الاستقلال إلى ما يشبه حراس المعبد الفرانكوفوني، الأكثر تحمساً في الدفاع عن استمرار الأحادية اللغوية الفرنسية والفرانكوفونية الإلحاقية، وذلك لفرط اهتزاز قناعة بعضهم بذاته وهويته ولغته وربما حتى وطنه، بل إن بعضهم هاجروا رأساً إلى فرنسا وأوروبا، وأقاموا هناك بشكل نهائي. وهذا العبور لـ«الريبيكون» من أرض الجذور إلى الميتروبول في لحظة التحرر والأمل والعمل، قد لا يخلو أيضاً من رمزية ونذير شؤم وبوارح غير مبشرة بالمستقبل، لأن الأدباء في كثير من الأحيان هم الطليعة التي تستشرف الآتي، وتتسلل على رؤوس الأصابع، قبل الجميع، لرؤية المستقبل. وبهذا المعنى فقد كانت تلك الهجرة المبكرة لبعض كبار الأدباء والنخب الثقافية، في «زوارق موت» رمزية، بداية غير معلنة، لموجات الهجرة السرية اللاحقة في «زوارق الموت» بعد عقود من إخفاقات الدول الوطنية، وعبور عشرات الآلاف من الشباب المغاربيين المحبطين البائسين اليائسين، الذين سيتحولون مع مرور الوقت إلى مشكلة اقتصادية وثقافية وأمنية لفرنسا، وأوروبا بصفة عامة.

الشرفة الأخيرة

فرص المقاربة الثقافية

ونصل الآن إلى سؤال نعتقد أن القارئ الكريم ينتظره منذ وقت مديد، هو: ما علاقة «أدب الاستغراب» أو الأدب الفرانكوفوني بالإرهاب، وما علاقة فرنسا بمآزق ثقافة المغارب وقد حملت عصاها ورحلت عن هذه الدول منذ ستين سنة؟ وبعبارة أخرى، ما علاقة الثقافة بالسياسة؟ وهذا سؤال وجيه حقاً، لأن حاجة الثقافة من السياسة -بعكس حاجة السياسة من الثقافة- ينبغي أن تكون قليلة ضئيلة كحاجة الطعام من الملح. ولكن استهداف الإرهاب للثقافة، في مسرح باتاكلان، الذي تصدر مشهده الدامي العتبة الأولى من هذه القراءة الاستطلاعية، وتكرار التأكيد الرسمي الفرنسي، والعربي، على ضرورة إسهام المقاربة الثقافية في محاربة الإرهاب، هو ما فتح مجال التأمل واسعاً في مقاربة هذا التحدي الجارف، وأية إسقاطات أو خلفيات ثقافية أو أدبية أو تاريخية أو قيمية ممكنة قد تكون أسهمت في مفاقمته بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يحتمل أن يكون لها أيضاً دور في احتواء خطره وحسم مواجهته واستئصال شأفته. وعلى كثرة ما كتب، عن حق، حول خطر ثقافة التطرف والغلو والفهم المغلوط للدين، ودور الجماعات الإيديولوجية والإرهابية المنحرفة المتطرفة، من كل شكل ولون، في تأجيج هذه الكارثة الجارفة التي تتهدد العالم كله اليوم، فمن النادر أن تقلب المسألة أيضاً على بعض جوانبها الأخرى لمقاربة مختلف الأبعاد الثقافية المتعددة، في واقع الحال أو المخيال، ذات الدور المحتمل في تشويه الثقافة، وتزييف الوعي، وخلق أجيال مهزوزة الذات والهوية، تجد نفسها في النهاية فريسة سهلة للتغرير والتضليل وغسل الأدمغة. وهنا ينفتح أكثر من مقام لمقال الثقافة، ودورها في بناء الإنسان المتوازن في ذاته، المتماسك في هويته، المتصالح مع نفسه والعالم. وهنا أيضاً تقوم الحاجة أولاً وقبل كل شيء إلى جرعة قوية من النقد الذاتي، والنقد الثقافي، على كلتا ضفتي البحر المتوسط.

إن آخر ما يفيد في المقاربة الثقافية في محاربة الإرهاب هو الاعتذار عن شرور التطرف وأفعال المتطرفين، أو التماس أي تفسير أو تبرير من أي نوع لا يدين هذا الفعل الشائن الشائه دون قيد أو شرط، تماماً كما لا يفيد أيضاً اجترار إلياذات وديناصوريات اتهام الاستعمار وتحميله المسؤولية كاملة عن انكسار ثقافتنا وهويتنا، وانهيار منظومتنا القيمية، وهذا ما يلزمنا نحن العرب من ناحيتنا الاعتراف به ووعيه من باب النقد الثقافي لأنساقنا الذهنية والقيمية. ويلزم الضفة الأخرى، الفرنسية والأوروبية، أيضاً ممارسة قدر مماثل من النقد الذاتي والثقافي، وهذا نقوله كانطباعات ومشاركة لحظية بعيداً عن التنظير والوعظية. فقد ظلت سياسات فرنسا في عهد الاستعمار تراهن على محاربة الثقافة العربية في بلاد المغارب، وتسعى للقضاء عليها بشكل حاسم، كما عملت دون كلل أو ملل على تهشيم وتفتيت وتفكيك المنظومة الثقافية وحتى النسيج السكاني في المنطقة، بتغذية النزعات الانعزالية والأصوليات المناهضة للهوية والثقافة العربية.

وفي الذهن هنا الدور الفرنسي المزمن في تأليب الأصولية الأمازيغية، منذ أيام احتلال الجزائر في القرن التاسع عشر وجهود مجموعة علماء «المجلة الإفريقية»، مروراً بالظهير البربري الشهير في المغرب، وصولاً إلى الاستمرار في دعم النزعات الانعزالية وأحياناً الانفصالية لدى بعض الأمازيغ في مناطق مختلفة من دول المغارب (يتواجدون أساساً في مناطق الريف والسوس والأطلس بالمغرب، وتيزي أوزو وبجاية بالجزائر، ومنطقة مطماطة وجبل خمير في تونس، وزوارة وجبل نفوسة في ليبيا).

وفي فرنسا نفسها، التي تعد قرابة ستة ملايين مواطن من أصول مغاربية، وتستضيف مثل هذا العدد من المهاجرين، ظلت العلاقة القلقة بالثقافة العربية والإسلامية بنداً دائماً ومصدراً من مصادر الديماغوجية والتعبئة الشعبوية في الحملات الانتخابية والخطابة اليمينية المتطرفة الغوغائية، هذا بدل المصالحة مع الماضي، وتوسيع دور وحضور اللغة العربية والثقافة المسلمة المعتدلة، في النظام التعليمي الفرنسي، وتجفيف منابع التشدد والتطرف وسد كافة أبواب التغرير والتضليل أمام جماعات العنف والجريمة في صفوف كثير من شباب الضواحي، الذين أخفق النظام التعليمي وسياسات المدينة في إدماجهم، ولفظهم أيضاً المجتمع الفرنسي ماهوياً ولم يقترح عليهم هوية بديلة، بعد أن هشّم وهمش هوياتهم الأصلية، وتركهم فريسة سهلة للتجهيل والتضليل. هذا مع أن كثيرين منهم، وخاصة من المتطرفين، هم في الحقيقة عرب ومسلمون سوسيولوجيون فحسب، بمعنى أنهم من أصول عائلات عربية مغاربية مسلمة ويحملون أسماء عربية، ولكنهم لا يتحدثون العربية، ولا يفهمون في الدين شيئاً من الأساس. بل إن بعضهم قد يذكّر في ضآلة فهمه للدين بذلك «الصعيدي» الذي قابله الطهطاوي في أيامه في مارسيليا، وذكر طرفاً من شأنه في كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» حين قال: «ومما رأيت من جملة المصريين فى مرسيليا إنسان لابس أيضاً كالافرنج واسمه محمد.. ويعرف من الأمور الدينية: الله واحد ومحمد رسوله والله كريم».

على أن ما يعرفه صاحب الطهطاوي صحيح ومن أصول ومبادئ الإيمان، فيما يجهل معظم الشباب المتطرف في فرنسا وأوروبا، وفي كل مكان، مثل هذه الأساسيات الجوهرية. وهو ما يعني، استطراداً، أن على فرنسا، الاستمرار في دعم نشر الوعي الديني الوسطي المعتدل في صفوف شبابها المسلمين، وأن تتصالح أيضاً مع الماضي، بتغيير موقفها التاريخي السلبي من اللغة العربية والثقافة العربية، ليس في المنطقة المغاربية فقط بل في فرنسا الميتروبوليتية نفسها، التي باتت العربية هي اللغة الثانية فيها، والتي ستحسن صنعاً إن اكشفت أن هذه فرصة ثقافية وتاريخية لا تعوض لتعزيز أجمل وأنبل قيم ومعاني التعارف والتثاقف والتعايش والتعاون والتضامن والأخوة الإنسانية بين ضفتي البحر المتوسط، لأن هذا هو أفضل وأضمن طريق لكسب رهان الغد الآتي، والوقوف على شرفة المستقبل، وكتابة عنوان المرحلة المقبلة.

الشرفة الأخيرة

فرص المقاربة الثقافية

ونصل الآن إلى سؤال نعتقد أن القارئ الكريم ينتظره منذ وقت مديد، هو: ما علاقة «أدب الاستغراب» أو الأدب الفرانكوفوني بالإرهاب، وما علاقة فرنسا بمآزق ثقافة المغارب وقد حملت عصاها ورحلت عن هذه الدول منذ ستين سنة؟ وبعبارة أخرى، ما علاقة الثقافة بالسياسة؟ وهذا سؤال وجيه حقاً، لأن حاجة الثقافة من السياسة -بعكس حاجة السياسة من الثقافة- ينبغي أن تكون قليلة ضئيلة كحاجة الطعام من الملح. ولكن استهداف الإرهاب للثقافة، في مسرح باتاكلان، الذي تصدر مشهده الدامي العتبة الأولى من هذه القراءة الاستطلاعية، وتكرار التأكيد الرسمي الفرنسي، والعربي، على ضرورة إسهام المقاربة الثقافية في محاربة الإرهاب، هو ما فتح مجال التأمل واسعاً في مقاربة هذا التحدي الجارف، وأية إسقاطات أو خلفيات ثقافية أو أدبية أو تاريخية أو قيمية ممكنة قد تكون أسهمت في مفاقمته بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يحتمل أن يكون لها أيضاً دور في احتواء خطره وحسم مواجهته واستئصال شأفته. وعلى كثرة ما كتب، عن حق، حول خطر ثقافة التطرف والغلو والفهم المغلوط للدين، ودور الجماعات الإيديولوجية والإرهابية المنحرفة المتطرفة، من كل شكل ولون، في تأجيج هذه الكارثة الجارفة التي تتهدد العالم كله اليوم، فمن النادر أن تقلب المسألة أيضاً على بعض جوانبها الأخرى لمقاربة مختلف الأبعاد الثقافية المتعددة، في واقع الحال أو المخيال، ذات الدور المحتمل في تشويه الثقافة، وتزييف الوعي، وخلق أجيال مهزوزة الذات والهوية، تجد نفسها في النهاية فريسة سهلة للتغرير والتضليل وغسل الأدمغة. وهنا ينفتح أكثر من مقام لمقال الثقافة، ودورها في بناء الإنسان المتوازن في ذاته، المتماسك في هويته، المتصالح مع نفسه والعالم. وهنا أيضاً تقوم الحاجة أولاً وقبل كل شيء إلى جرعة قوية من النقد الذاتي، والنقد الثقافي، على كلتا ضفتي البحر المتوسط.

إن آخر ما يفيد في المقاربة الثقافية في محاربة الإرهاب هو الاعتذار عن شرور التطرف وأفعال المتطرفين، أو التماس أي تفسير أو تبرير من أي نوع لا يدين هذا الفعل الشائن الشائه دون قيد أو شرط، تماماً كما لا يفيد أيضاً اجترار إلياذات وديناصوريات اتهام الاستعمار وتحميله المسؤولية كاملة عن انكسار ثقافتنا وهويتنا، وانهيار منظومتنا القيمية، وهذا ما يلزمنا نحن العرب من ناحيتنا الاعتراف به ووعيه من باب النقد الثقافي لأنساقنا الذهنية والقيمية. ويلزم الضفة الأخرى، الفرنسية والأوروبية، أيضاً ممارسة قدر مماثل من النقد الذاتي والثقافي، وهذا نقوله كانطباعات ومشاركة لحظية بعيداً عن التنظير والوعظية. فقد ظلت سياسات فرنسا في عهد الاستعمار تراهن على محاربة الثقافة العربية في بلاد المغارب، وتسعى للقضاء عليها بشكل حاسم، كما عملت دون كلل أو ملل على تهشيم وتفتيت وتفكيك المنظومة الثقافية وحتى النسيج السكاني في المنطقة، بتغذية النزعات الانعزالية والأصوليات المناهضة للهوية والثقافة العربية.

وفي الذهن هنا الدور الفرنسي المزمن في تأليب الأصولية الأمازيغية، منذ أيام احتلال الجزائر في القرن التاسع عشر وجهود مجموعة علماء «المجلة الإفريقية»، مروراً بالظهير البربري الشهير في المغرب، وصولاً إلى الاستمرار في دعم النزعات الانعزالية وأحياناً الانفصالية لدى بعض الأمازيغ في مناطق مختلفة من دول المغارب (يتواجدون أساساً في مناطق الريف والسوس والأطلس بالمغرب، وتيزي أوزو وبجاية بالجزائر، ومنطقة مطماطة وجبل خمير في تونس، وزوارة وجبل نفوسة في ليبيا).

وفي فرنسا نفسها، التي تعد قرابة ستة ملايين مواطن من أصول مغاربية، وتستضيف مثل هذا العدد من المهاجرين، ظلت العلاقة القلقة بالثقافة العربية والإسلامية بنداً دائماً ومصدراً من مصادر الديماغوجية والتعبئة الشعبوية في الحملات الانتخابية والخطابة اليمينية المتطرفة الغوغائية، هذا بدل المصالحة مع الماضي، وتوسيع دور وحضور اللغة العربية والثقافة المسلمة المعتدلة، في النظام التعليمي الفرنسي، وتجفيف منابع التشدد والتطرف وسد كافة أبواب التغرير والتضليل أمام جماعات العنف والجريمة في صفوف كثير من شباب الضواحي، الذين أخفق النظام التعليمي وسياسات المدينة في إدماجهم، ولفظهم أيضاً المجتمع الفرنسي ماهوياً ولم يقترح عليهم هوية بديلة، بعد أن هشّم وهمش هوياتهم الأصلية، وتركهم فريسة سهلة للتجهيل والتضليل. هذا مع أن كثيرين منهم، وخاصة من المتطرفين، هم في الحقيقة عرب ومسلمون سوسيولوجيون فحسب، بمعنى أنهم من أصول عائلات عربية مغاربية مسلمة ويحملون أسماء عربية، ولكنهم لا يتحدثون العربية، ولا يفهمون في الدين شيئاً من الأساس. بل إن بعضهم قد يذكّر في ضآلة فهمه للدين بذلك «الصعيدي» الذي قابله الطهطاوي في أيامه في مارسيليا، وذكر طرفاً من شأنه في كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» حين قال: «ومما رأيت من جملة المصريين فى مرسيليا إنسان لابس أيضاً كالافرنج واسمه محمد.. ويعرف من الأمور الدينية: الله واحد ومحمد رسوله والله كريم».

على أن ما يعرفه صاحب الطهطاوي صحيح ومن أصول ومبادئ الإيمان، فيما يجهل معظم الشباب المتطرف في فرنسا وأوروبا، وفي كل مكان، مثل هذه الأساسيات الجوهرية. وهو ما يعني، استطراداً، أن على فرنسا، الاستمرار في دعم نشر الوعي الديني الوسطي المعتدل في صفوف شبابها المسلمين، وأن تتصالح أيضاً مع الماضي، بتغيير موقفها التاريخي السلبي من اللغة العربية والثقافة العربية، ليس في المنطقة المغاربية فقط بل في فرنسا الميتروبوليتية نفسها، التي باتت العربية هي اللغة الثانية فيها، والتي ستحسن صنعاً إن اكشفت أن هذه فرصة ثقافية وتاريخية لا تعوض لتعزيز أجمل وأنبل قيم ومعاني التعارف والتثاقف والتعايش والتعاون والتضامن والأخوة الإنسانية بين ضفتي البحر المتوسط، لأن هذا هو أفضل وأضمن طريق لكسب رهان الغد الآتي، والوقوف على شرفة المستقبل، وكتابة عنوان المرحلة المقبلة.